20% de bebés extranjeros son de madres venezolanas

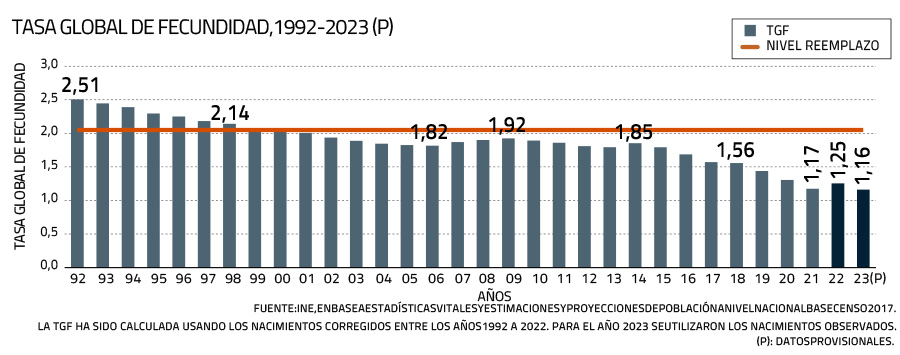

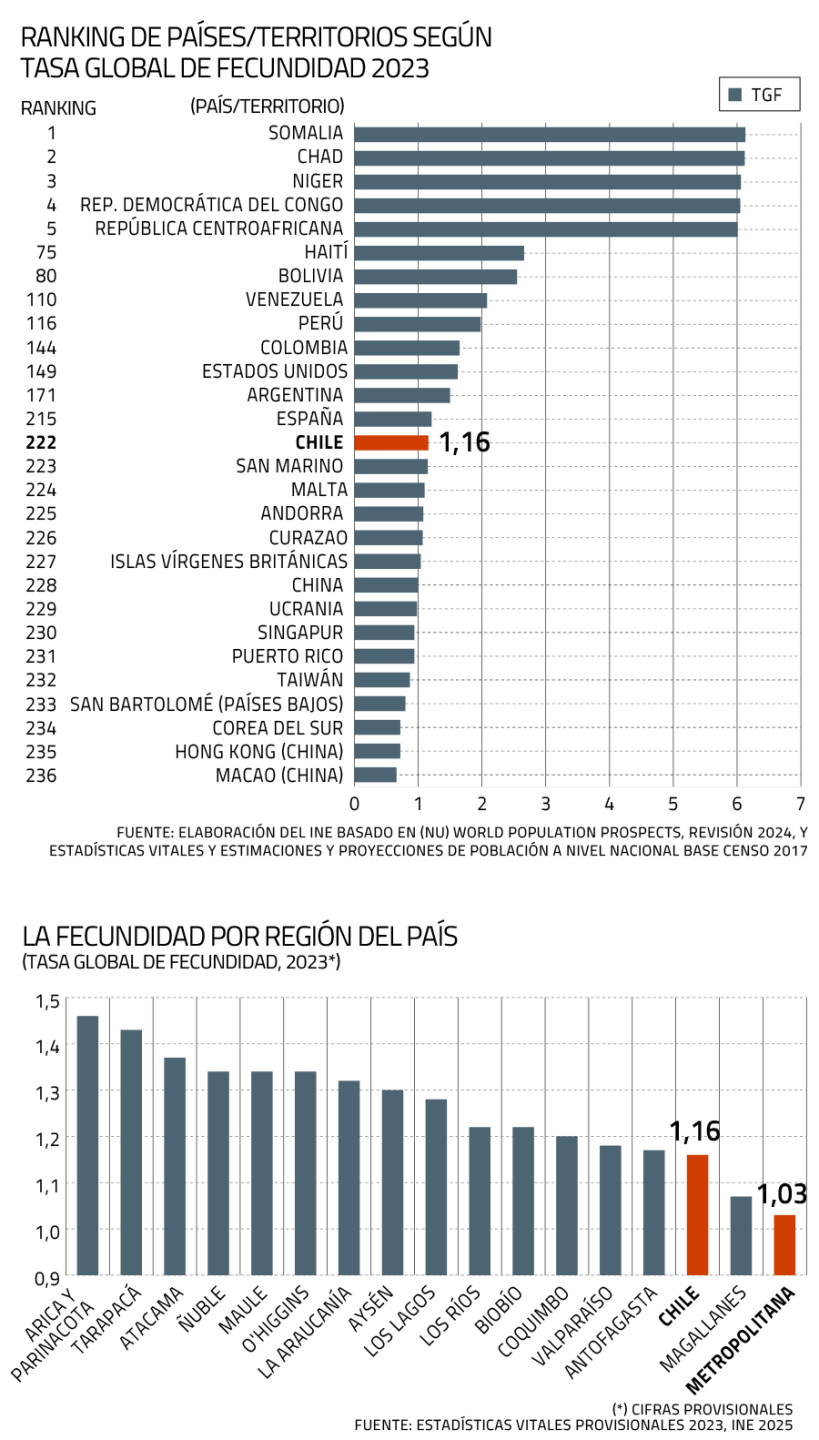

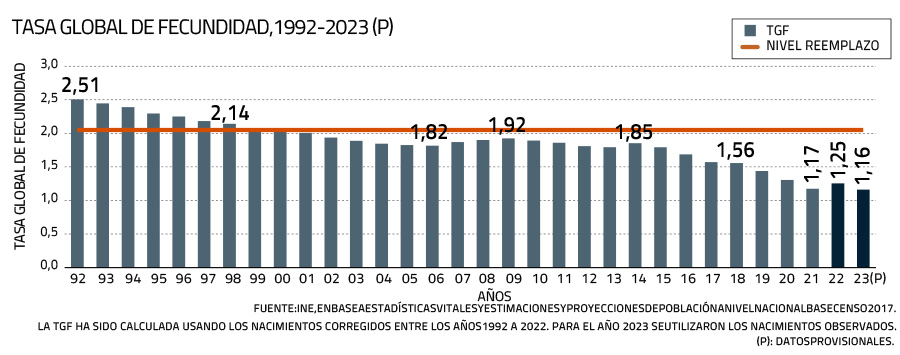

La natalidad sigue mostrando cifras preocupantes. De hecho, el número de hijos (as) promedio que tendría una mujer durante su vida fértil (15-49 años), lo que se conoce como Tasa Global de Fecundidad (TGF), volvió a bajar en el país, según constató el anuario de Estadísticas Vitales publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En 2022, la TGF alcanzó a 1,25 hijos promedio por mujer, mientras que la proyección para 2023 se situó en 1,16.

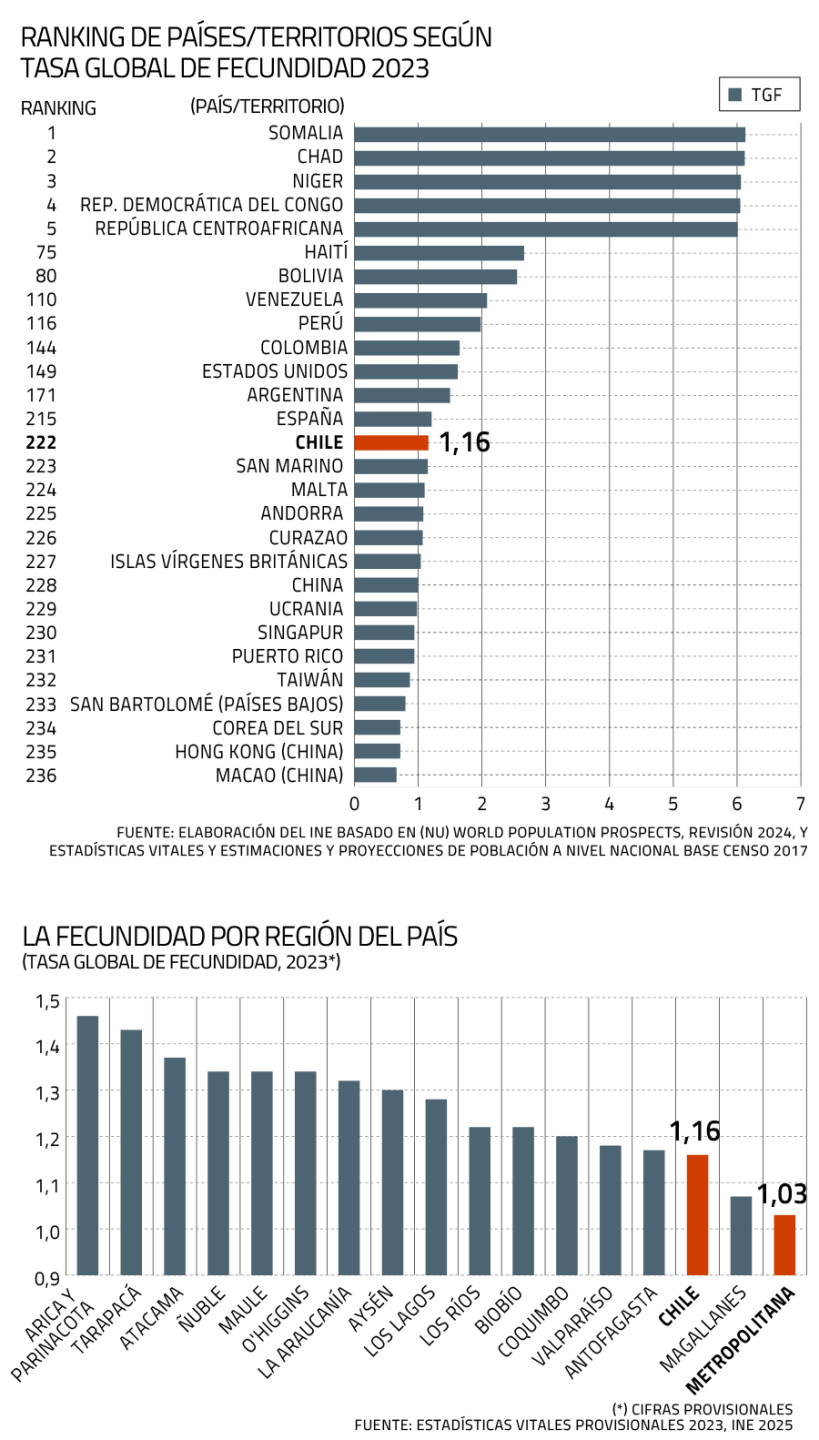

“La tasa de fecundidad sigue disminuyendo y nos lleva a niveles que nos ubican entre las naciones del mundo con la TGF más bajas a nivel mundial”, advirtió el director nacional del INE, Ricardo Vicuña.

La mención aludió a las 236 naciones y territorios incluidos en el World Population Prospects, reporte elaborado por las Naciones Unidas, entre las cuales 125 (53%) marcan un nivel por debajo del nivel de reemplazo al igual que Chile, que se ubica en el lugar 222 y con solo 14 países con una TGF menor.

O sea, un poco más de la mitad del listado no alcanza el nivel de reemplazo generacional, que se refiere a la fecundidad mínima necesaria para que una población -donde no exista migración- se mantenga indefinidamente en el tiempo sin disminuir su volumen y que suele cifrarse en 2,1 hijos por mujer.

Mientras en 2022 los bebés nacidos a nivel nacional subieron 6,8% hasta 189.303 por un efecto “rebote” luego de la pandemia -fenómeno que también se dio en otras partes-, en 2023 alcanzaron a 174.067. Esto implicó una baja de 8% con respecto al año anterior y de 37,6% frente a 1992.

Y esto ocurrió en un escenario donde ha habido un aporte importante de madres de otra nacionalidad. En 2022, el 18,9% de los nacidos vivos -35.864- correspondió a una mujer de origen extranjero. El 20,3% fue de mujeres venezolanas, seguidas por las madres peruanas con 10,6% y las haitianas con 10%.

Por región, en el norte de Chile, se ubicaron los porcentajes más altos de hijos(as) de madres foráneas. En Tarapacá y Antofagasta, de cada 100 nacimientos ocurridos, 48 y 41 fueron de madres extranjera (2022 y 2023, respectivamente).

Otro fenómeno que dio a conocer el INE es que la edad en que las mujeres en Chile son madres se sigue posponiendo.

De esta forma, la Tasa Específica de Fecundidad (TEF), es decir, aquella que mide el número de hijos por cada mil mujeres según el grupo de edad de la madre en su etapa fértil, fue más alta en 2022 en el tramo de 30 a 34 años (67,2)

En 2023, la TEF más elevada fue en el mismo rango etario, pero bajó a 60,7 hijos por cada mil mujeres.

Comparado con 1992, la mayor TEF se situó en el grupo de mujeres de 25 a 29 años y fue de 135,4 hijos por cada mil mujeres.

Condicionantes

La socióloga y académica de la Universidad Católica, Martina Yopo, afirmó que la menor fecundidad responde a las transformaciones culturales en torno a los roles de género, el ingreso a la educación superior y al mercado laboral, junto con las condiciones de vida.

“En Chile, las mujeres sienten que no están las condiciones necesarias para poder tener hijos, sienten que tienen poco apoyo por la falta de corresponsabilidad por temas de género”, sostuvo la socióloga.

Desde su perspectiva, una de las preocupaciones principales son “los costos de vida”.

A su juicio, a partir de ahora “tenemos que hacernos una pregunta muy en serio sobre cuáles son las condiciones estructurales para que quienes quieran tener hijos puedan hacerlo”.

Un factor adicional detectado es la reducción de la maternidad adolescente. La tasa TEF en este tramo pasó de 64,6 nacimientos por cada mil jóvenes en 1992 a 12,2 en 2022 y 11 en 2023, según datos provisionales del INE.

Este descenso, destacó la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Alejandra Abufhele, responde elementos culturales de los chilenos y que no necesariamente representan una dimensión negativa.

Lo anterior, porque las cifras de embarazo adolescente conversan con “mayores políticas anticonceptivas y planificación familiar”, lo que demostraría un avance en relación a las políticas públicas y la educación.

El problema radica en analizar esta contraparte a nivel país.

Además, resaltó que Chile “está siguiendo la tendencia del resto de los países, esto es una tendencia a nivel global”.

Factor de longevidad

Con respecto a la esperanza de vida, los datos dan cuenta de un nuevo aumento al situarse en 79,82 en 2022 y en 81,39 en 2023, según las cifras provisionales del último periodo.

Desde 2021 a 2023 se produjo un alza absoluta de 2,25 años en la esperanza de vida en el país.

En paralelo, en 2022 se registraron 136.972 defunciones en el país, lo cual implicó un leve descenso anual de 0,5%. El mayor porcentaje de defunciones ocurrió en el grupo de 80 a 84 años con 18.771 decesos.

Según las cifras provisionales de 2023, el número de fallecimientos del período volvió a disminuir y se contabilizaron 121.975 muertes, una reducción de 10,9% comparado con el lapso precedente.

Las últimas propuestas locales para enfrentar el descenso de la natalidad

Para los académicos de la USS se deben tomar medidas rápidamente, debido al impacto económico del fenómeno.

La constante caída en las cifras de nacimientos en el país es una problemática que hace tiempo viene movilizando a los académicos de la Universidad San Sebastián (USS). De hecho, en 2024, un grupo de profesionales elaboró una serie de recomendaciones, que consideran cruciales para mover la aguja.

“Este fenómeno demográfico va a tener grandes implicancias en lo económico, y eso es complejo. No contamos con un reemplazo adecuado de la población que permita que el país mantenga su crecimiento, por ejemplo. Se deben tomar medidas”, advirtió el director de la carrera de Obstetricia de la USS, Manuel Ortiz Llorens.

El grupo expuso 10 ideas, siendo la primera de ellas la implementación de aportes económicos directos a las madres, como bono por hijo desde el nacimiento hasta los primeros dos años de vida. También se planteó avanzar en un subsidio estatal para cubrir costos asociados al embarazo, parto y primera infancia.

En el detalle, se sugirió ampliar el permiso de la madre de seis meses a un año y ampliar el permiso laboral postnatal del padre, al menos, a dos semanas.

Luego, en cuarto y quinto lugar se recomendaron subsidios para el cuidado de los hijos, y promover redes colaborativas de apoyo a la maternidad.

Para el grupo también se deben fortalecer las actividades de regulación de la fertilidad en los centros de salud y promover la consulta y control preconcepcional.

El factor empresarial también está presente, ya que se aconsejó implementar descuentos en impuestos y subvenciones estatales a empresas que favorezcan la maternidad.

Beneficios tributarios y subvenciones estatales para universidades o institutos que implementen o fortalezcan estrategias integrales para favorecer el acceso y la permanencia de jóvenes madres y padres, es otra idea de los académicos.

Por último, se propuso generar, promover y fortalecer centros de estudios sobre fecundidad.

Para Ortiz, se trata de medidas clave, ya que ni el factor de la migración estaría contrarrestando el fenómeno. “Lo que se ha observado conforme pasan los años, es que los migrantes adoptan los patrones reproductivos del país donde ellos se establecen. Es decir, una vez que se instalan, van reduciendo su número de hijos”, explicó el vocero, quien enfatizó la necesidad de adoptar medidas pronto, antes de que la situación se complique aún más.

Instagram

Instagram Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn YouTube

YouTube TikTok

TikTok