Una vez más, Latinoamérica enfrenta un problema de crecimiento. Tras una década de dorada, la región probablemente crecerá a una tasa de sólo 1,5% este año. Argentina, Brasil y Venezuela están sufriendo recesiones de distinta severidad. Pero incluso países dinámicos como Perú y Chile se han desacelerado a un mínimo; el crecimiento en México, donde las reformas son muy prometedoras, todavía no ha despegado.

Las razones inmediatas no son difíciles de adivinar. El auge de los commodities se desinfló y en algunas partes, años de populismo fiscal están volviendo a penar. El bajo desempleo y una población que envejece significan que el crecimiento ya no puede provenir de agregar más trabajadores a la fuerza laboral. Si la región quiere regresar a una expansión más acelerada, tendrá que incrementar la productividad.

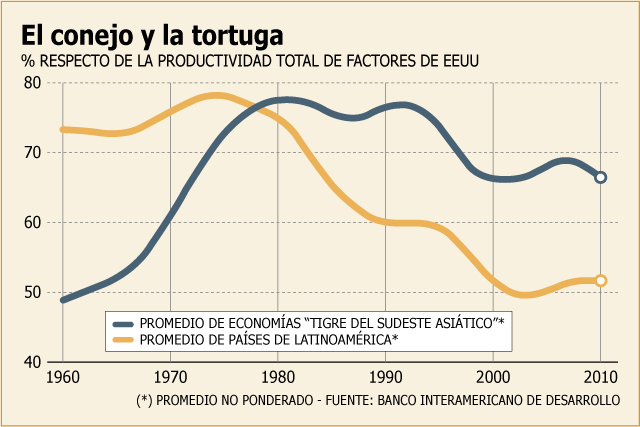

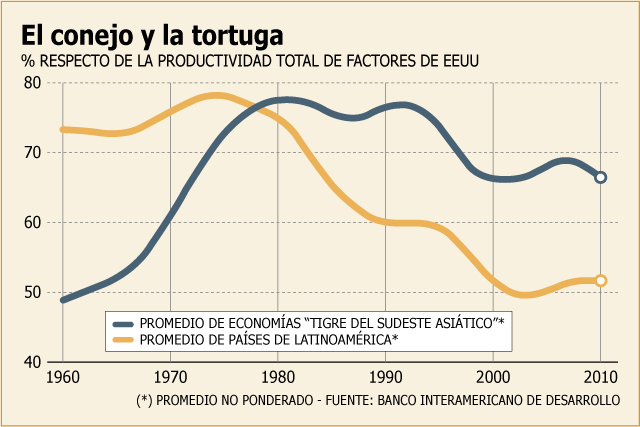

Sin embargo, Latinoamérica tiene un lamentable historial en este sentido (ver gráfico) y por razones conocidas: burocracia, economía informal, bajos niveles de educación e infraestructura, y falta de competencia y crédito. Pero según un nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, existe otro factor. A diferencia de muchos países del sudeste asiático, las naciones de Latinoamérica han desviado la acción estatal para estimular el desarrollo de sectores y empresas más productivos.

Ayuda con condiciones

La política industrial, como solía ser denominada, cayó en desuso en la región en los ’80, y por buenas razones. En América Latina fue utilizada principalmente bajo la forma de la política de sustitución de importaciones. Con demasiada frecuencia, esta práctica se usaba para proteger a empresas con baja productividad de una competencia extranjera que habría ayudado a hacerlas más eficientes. En Corea del Sur, en cambio, la política industrial fue aplicada de una manera más despiadada: la ayuda estatal para las empresas era sólo temporal y estaba ligada a su desempeño en materia de exportaciones e innovación.

Debido a este poco glamoroso pasado, el BID rebautizó la “política industrial” como “políticas de desarrollo productivo”. Esto refleja no sólo que esas políticas deberían aplicarse a la industria de servicios y agricultura, tanto como a la de manufacturas, sino también que se deben evitar los errores del pasado. Estas políticas sólo se justifican, advierten los autores, cuando se utilizan para desarrollar una ventaja comparativa latente o potencial y cuando las fuerzas del mercado han fracasado en lograrlo. Y las soluciones deben abordar directamente las fallas del mercado.

Existe mucho por hacer. Latinoamérica es pobre en innovación. El gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB es menos de la mitad que en los países desarrollados, que cuentan con hasta siete veces más investigadores por cada mil trabajadores. Los beneficios tributarios pueden estimular la innovación, especialmente cuando recompensan la contratación de investigadores y la colaboración entre universidades y empresas en industrias competitivas.

La intervención estatal también podría estar justificada para superar “fallas de coordinación” donde varias empresas podrían beneficiarse pero ninguna va a pagar por, por ejemplo, crear una “cadena de frío” de temperatura controlada para la exportación de frutas y vegetales. La agencia de inversiones de Costa Rica ayudó a desarrollar una industria de equipos quirúrgicos al persuadir a una empresa de Estados Unidos de establecer un servicio de esterilización en el país. El INTA, el instituto público de tecnologías agrícolas de Argentina, trabajó con los agricultores locales para desarrollar variedades de arroz más productivas.

Casos de éxito

El mayor desafío es que el Estado incube nuevas industrias de mayor valor sin sucumbir a promesas particulares. Existen varios ejemplos de éxito de este tipo en Latinoamérica. Los orígenes de Embraer, el fabricante brasileño de aviones, se encuentra en un instituto público de tecnología aeronáutica. Fundación Chile, una agencia de desarrollo privada con un apartado de políticas públicas, creó una industria de salmonicultura. Pero estas iniciativas sólo funcionan si los gobiernos cuentan con las capacidades técnicas e institucionales para desarrollarlas, advierte el BID. El reporte recomienda que los proyectos deben ser sometidos a una evaluación externa. El ejemplo de Corea del Sur sugiere que las “cláusulas ocaso” (la asistencia es temporal y debe ser renovada) y someter a las empresas a la disciplina de la competencia extranjera, es crucial.

Aunque el reporte lanza algunos golpes concretos al criticar la protección a los arroceros en la pequeña Costa Rica, nada dice acerca del reciente uso de subsidios y protecciones en Brasil y Argentina para defender a industrias establecidas o en declive.

Pero su defensa de una política industrial moderna es oportuna. De hecho, ya está siendo aplicada. Este año, el ministro de Producción de Perú, Piero Ghezzi, reveló un plan de “diversificación productiva”, cuyo primer paso es abrir diez centros de innovación tecnológica. Los peruanos no pueden vivir sólo de la minería. Políticas de gobierno sensatas pueden ayudar.

Instagram

Instagram Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn YouTube

YouTube TikTok

TikTok